本文

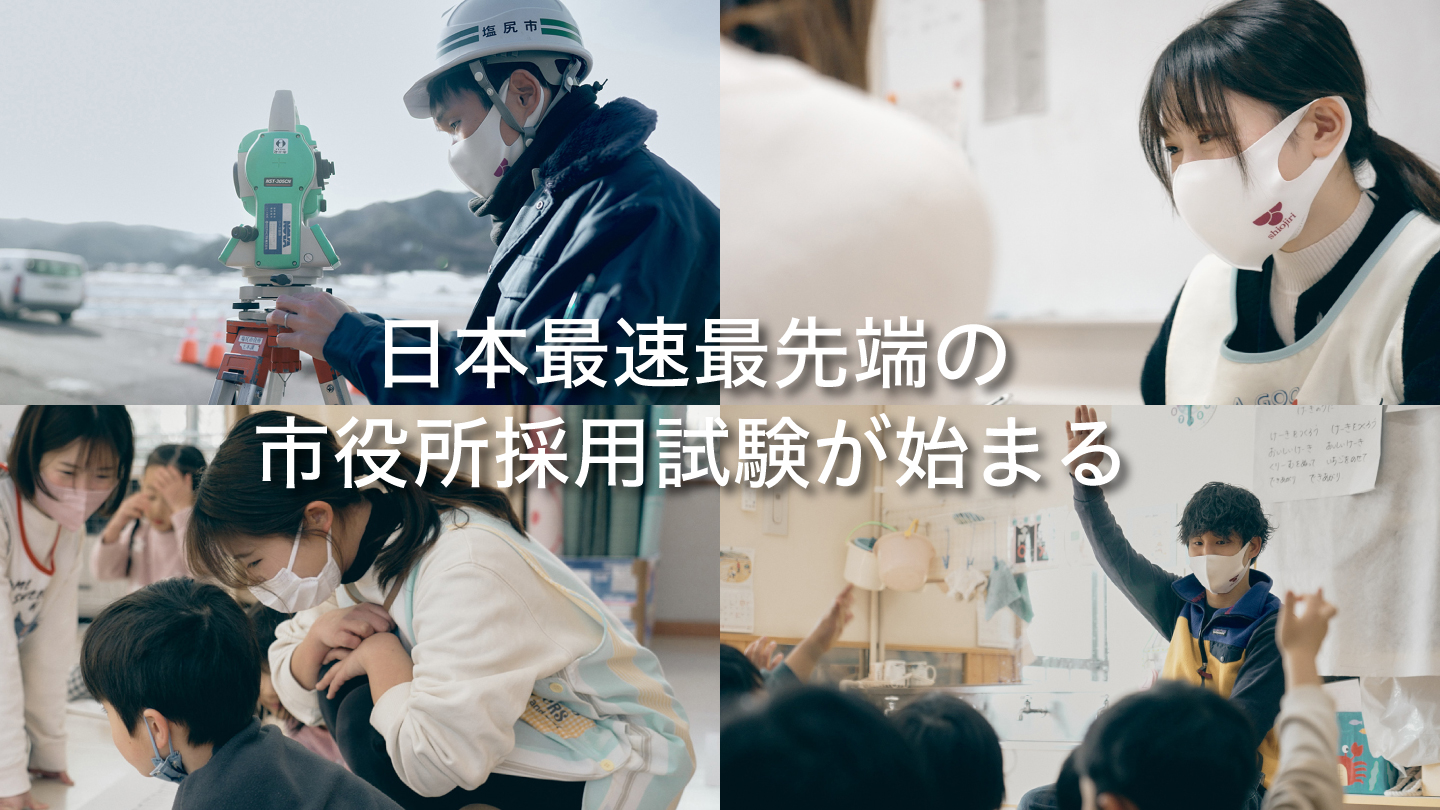

塩尻市役所では、職員の多彩な働き方を推進しています!

塩尻市では、多彩な職員の働き方を通して、職員一人ひとりの仕事の生産性を上げるとともに、心身共に健康で楽しく生き生きと働ける環境づくりを推進しています。

このページでは、実施している制度の一部をご紹介します。

目次 フレックス勤務 テレワーク 副業基準の明確化 オフィス改革 複線型人事

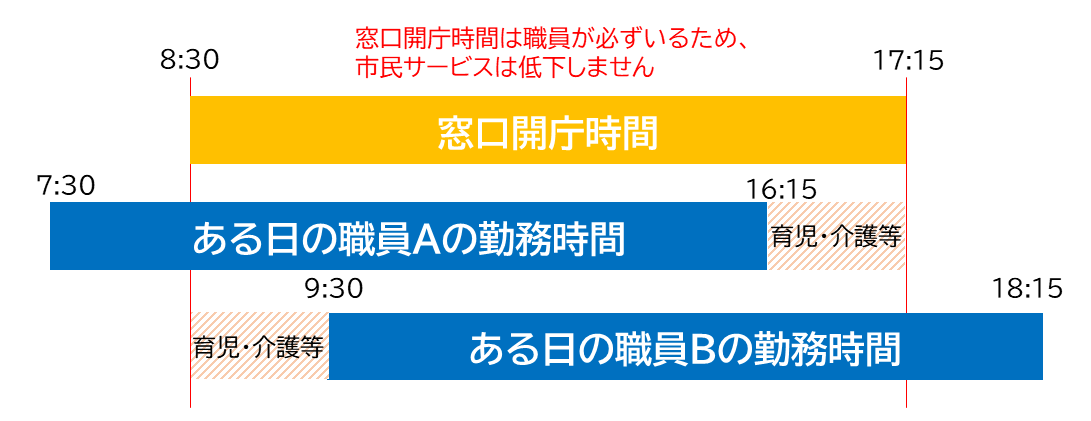

時差出勤・フレックス勤務

塩尻市では、時差出勤を導入しています。

通常は8:30~17:15の勤務時間ですが、市民サービスなどに影響しないよう職場内で調整した上で、ある職員は7:30~16:15の勤務時間を選んだり、ある職員は9:30~18:15などの勤務時間を選ぶことができます。

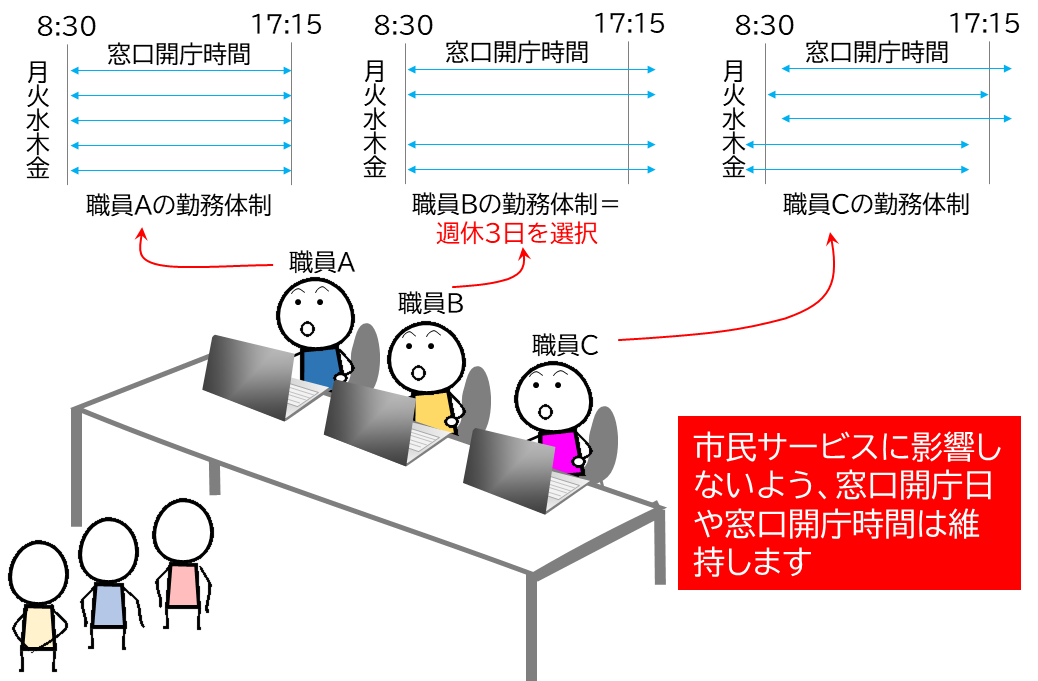

なお、全国の企業などで週休3日などのフレックス勤務が始まっていますが、本市が目指す週休3日は、市役所の開庁日が減るものではありません。

市民サービスには影響がでないよう、窓口開庁日を維持したまま、希望する職員は職場内で調整の上、1週間当たりの総労働時間を維持して週休3日とするものです。

【本市が目指す選択制週休3日のイメージ】

職員の声

時差出勤を利用することで、子どもと過ごせる時間が増えました。

業務スケジュールに応じて勤務時間を設定できるので、仕事とプライベートのメリハリがつけやすいです。

私たち子育て世代にとっては、子どもの保育園や習いごとの送迎時間が確保しやすいなど、活用しやすい制度だと思います。

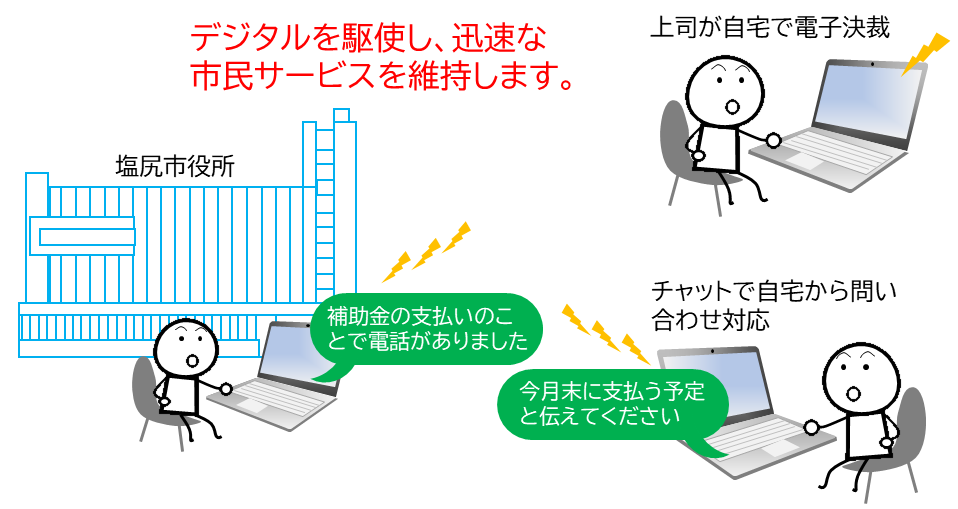

テレワーク

職員のワークライフバランスの実現、災害時等の危機管理に対応できる体制づくり、デジタルを活用した業務の生産性向上などを目的に、テレワークを推進しています。

市民サービスを維持するため、職場内に必要な職員が在籍するようシフト調整して運用しています。

また、離れて仕事をしていても、職員間で素早く連絡を取ることができるチャットや電子決裁などを導入しています。

職員の声

まとまった時間、集中して資料作成や事務処理を行いたいときなどにテレワークを活用していますが、生産性の高い仕事ができますね。

チャットやメール、電子決裁などのテレワーク環境も整っているので、職場内のコミュニケーションも円滑です。

仕事がはかどり、時間外勤務の削減にもつながります。

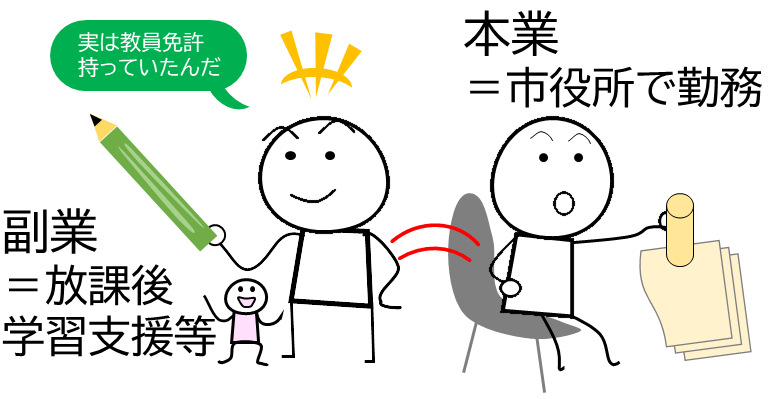

副業基準の明確化

地方公務員の副業については、公務の能率の確保、職務の公正の確保、職員の品位の保持等のため、法律により許可制が採用されています。

本市では、地域社会の担い手として、公務以外でも活動できるように職員の副業許可の基準を明確化しました。

営利目的ではなく、職員個人の能力や特技を活かして地域社会に貢献することや、副業で得た知識や経験を本業に還元することで、より質の高い行政サービスを提供することが目的です。

担い手が不足している農業分野における農家支援、家庭教育における学習支援などが代表的な例です。

本業への勤務に支障がでないよう、休日などを使って副業に従事しています。

職員の声

土日などの休日を利用して、小中学生の学習支援の副業をした経験があります。

きっかけは、放課後の学習支援の担い手が不足していると聞き、自分が持つ力を仕事以外の場でも活かして地域に貢献したいと考えたからです。

子どもたちの「わかった!」「ありがとう」の声がうれしかったですね。

子どもたちと直にコミュニケーションを取ることで、通常の業務では得られない経験や気づきをもらえたので、この体験を今の仕事にも生かしていきたいです。

オフィス改革

塩尻市では、デジタル社会に対応した柔軟に働けるオフィス環境の整備を推進するため、オフィス改革を進めています。

市役所1階では、職員の執務スペースにあった文書棚やキャビネットの廃棄を徹底してペーパーレス化を進め、市民の皆さんが利用する相談スペースや通路を広げました。

併せて、新しいカウンターや机、椅子にリニューアルしました。

職員が気持ちよく働けるだけではなく、市役所を訪れた市民の皆さんも気持ちよく過ごせます。

プライベート情報を守れる個室側のブースを増やし、案内看板も見やすくなるなど、「書かない窓口」の設置と共に市民の利便性も向上しています。

職員の声

市役所1階の5つの課の職員でプロジェクトチームを立ち上げ、デジタルを前提とした働き方に合わせたオフィスにしながら、窓口にお越しになる市民の皆さんがいかに気持ちよく、かつ利便性を高めていくか、何度も議論を重ねてオフィス改革を進めました。

私たち職員が効率よく働ける環境になっただけでなく、それまではなかった個室型の相談カウンターを充実させ、訪れる方のプライバシーも保てるようにするなど、市民の皆さんにもメリットのある改革が実現できました。

複線型人事

塩尻市では、令和6(2024)年度から複線型人事を導入しました。

この制度は、組織や業務をマネジメントして幅広い分野で活躍する「ジェネラリスト」や、特定の分野で知識や能力を活かして専門的業務に従事する「スペシャリスト」などのキャリアを、職員が選択できるものです。

職員が自身のキャリアデザインを描きながらモチベーション高く働けることで、市民サービスのさらなる向上につなげていくことが目的です。

市民の皆さんにとっても、専門知識が高い職員がいることは、安心感にもつながります。

職員の声

市役所の仕事は、人事異動でいろいろな仕事を経験できるのが魅力の一つだと思います。

しかし、私は技術職として働いているので、これからキャリアを積んでいくと、さらに専門性を極めたいと思うかもしれません。

そんな時にこの「複線型人事」の仕組みが整っていれば、やりがいを持って安心して働き続けられると思います。

より高度な市民サービスにもつながると思います。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)