本文

ブドウとワインを守っていくために

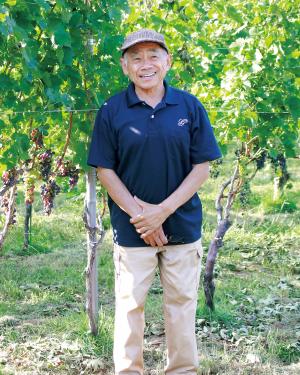

中信ワイナリー協会長の林修一さん(株式会社林農園社長)に、塩尻ワインの現状や課題、今後の展望を聞きました。

中信ワイナリー協会長 林 修一さん

後継者不足などで「ワイン」という芸術がなくなってしまう

私は、ワインは芸術だと思っています。答えがない、人によって見方が変わる、毎回の製造が一回勝負なところに魅力を感じます。

ワインで使うブドウのコンコードとナイアガラが、後継者不足や価格低下などで生産量が減ってきています。塩尻ワインの始まりである品種が減っているこの状況はまずいですね。ブドウ作りという農業をどうやって守っていくかを考えていかなければならないと思います。

ブドウ作りを守るきっかけに、日本農業遺産へ登録を

農業を守っていくために、日本農業遺産に登録するのも一つだと考えています。登録してすぐに利益にはつながらないですが、農業を守るために動き出すきっかけになればいいですね。日本農業遺産に登録されたブドウ作りを生かして観光業などにつなげていくことも考えられます。例えば、世界遺産の白川郷は、地域で守っていく意識が高く、観光にもつながっています。ふき替えに必要な大量のカヤを刈るため、地元の中学生もカヤの刈り取りをすると聞きます。将来を担う若い人が地元の産業を体験する機会があることは重要です。塩尻ワインも、中学生ら若い人にブドウの収穫体験をしてもらい、進学などで市外に出たとしても、いずれ塩尻市に戻ってきて農業に就く人が増えてほしい。就農したいと思った時に、すぐにできる環境を整えておきたいですね。

そして、塩尻ワイン大学は、高齢化が進む中で担い手を育て、後継者不足を解決することに一役買っている事業です。ただ、行政の補助も必要ですが、何と言っても、地域のコミュニティで守っていかなければいけません。

農業を守っていくためには、良い物を作っていくしかない

これまでは、当たり前のことを当たり前にやっていればよかった。しかし、今は、利益を追及する経済活動を優先した付けで、地球温暖化など環境問題とセットで経済活動を考えなければいけない時代です。農業は、農作物が二酸化炭素を吸収し、環境の維持に貢献するので、これからの時代でも重要だと思います。

農家が減っている現状から、ワイナリーという農家も淘汰される対象になります。たとえコンクールなどで金賞を取っても、その後も大切なんですよね。私たちワイナリーに何ができるかと言えば、淘汰されないように、受賞の一本で終わらず、良いブドウ、良いワインを作り続けていくことです。

加工の様子

朝から稼働させ、1日で約17トンのブドウをプレスし、果汁を絞り出し、ジュースやワインに加工します。

朝から稼働させ、1日で約17トンのブドウをプレスし、果汁を絞り出し、ジュースやワインに加工します。

塩尻ワインに触れよう

ワインに関するイベントや制度、ワインに合う料理などをご紹介します。

イベント 塩尻ワイナリーフェスタ

本市でワインを楽しめるイベントの一つ。市内の多くのワイナリーが参加し、たくさんの種類のワインを飲むことができます。お気に入りのワインを探してみては…。

触れる 塩尻版BYO制度

日本ソムリエ協会が制定した「ワインの日」にならい、本市も毎月20日を「塩尻ワインの日」としました。20日には無料で塩尻ワインを持ち込めるお店があります。お店の目印はこの看板。

日本ソムリエ協会が制定した「ワインの日」にならい、本市も毎月20日を「塩尻ワインの日」としました。20日には無料で塩尻ワインを持ち込めるお店があります。お店の目印はこの看板。

赤に合う ウナギのかば焼き(サンマのかば焼きでも可)

シェフを務めていた稲垣さんいわく「ワインの色とかば焼きなど料理の色が似ていると合う」とのこと。塩尻の赤ワインと合わせてみてはいかがでしょうか。