本文

未来の担い手を育てる

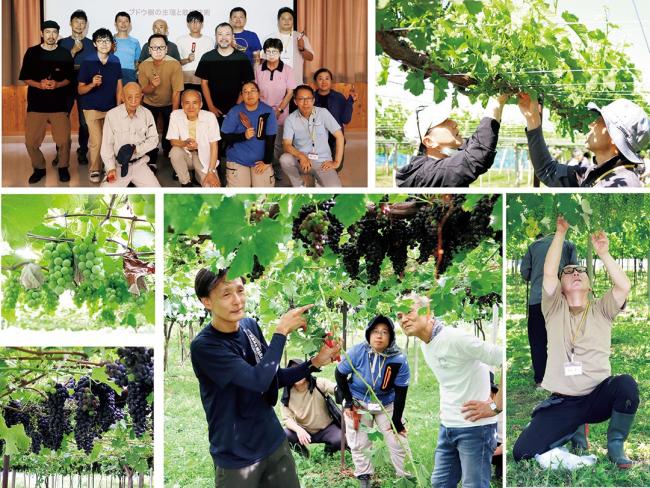

今年度から開講した塩尻ワイン大学第4期。初年度は栽培について学んでいます。受講生はどんな思いで受講し、講師が受講生に伝えたいことは何か。塩尻ワイン大学への思いについて聞きました。

昔からのこの景色を守りたい

第4期受講生 真田 大樹さん

実家が宗賀にあり、父がブドウ園を営んでいて、市内のワイナリーにブドウを卸しています。そのため、塩尻ワインは小さい頃からなじみがありました。棚の戸を開けたら、一升瓶のワインが入っていたのを覚えています。そのワインを祖父が、湯飲みで晩酌していた光景は懐かしいですね。

実家が宗賀にあり、父がブドウ園を営んでいて、市内のワイナリーにブドウを卸しています。そのため、塩尻ワインは小さい頃からなじみがありました。棚の戸を開けたら、一升瓶のワインが入っていたのを覚えています。そのワインを祖父が、湯飲みで晩酌していた光景は懐かしいですね。

現在は東京に住んでいて、たまに塩尻市に帰ってきています。帰ってくるたびに家の周りにあったブドウ畑が減り、住宅に変わっているように思います。

子どもの頃から見てきた、玄関を開けた時に外に広がるブドウ園の景色。その景色を残したいと思い、塩尻ワイン大学を受講しています。将来は父の跡を継ぎ、ブドウ園を続けていきたいと思っています。また、地元のブドウ園で栽培している人の多くは、70歳代くらいの私の親世代。後継者がいない所もあります。後継者がいないブドウ園であっても、私が、その後を引き受けられるようになりたいと考えています。生まれ育った場所なので、周りの人とも昔から顔なじみのため、安心して任せてもらえると思います。

管理するブドウ園が多くなり、一人で管理することが難しくなったとしても、塩尻ワイン大学で一緒に学んでいる同期と、ブドウ栽培に取り組んでいきたいと思います。

塩尻ならではの栽培に生かす

第4期講師 榎本 登貴男さん

フランスでブドウ栽培やワイン醸造について8年ほど学び、DNO(フランス国家認定醸造士)を取得しました。

フランスでブドウ栽培やワイン醸造について8年ほど学び、DNO(フランス国家認定醸造士)を取得しました。

日本では発酵については昔から研究されていて、醸造の技術は進んでいると思っています。しかし、栽培については科学的な根拠がなく、経験に頼ったものとなっていると感じていました。栽培においても、科学的根拠のある知識を伝えていくことで、栽培技術の向上が図れると考えています。塩尻ワイン大学では長期にわたる講座のため、全体的に教えられることがとても良いです。第4期の受講生は、ワイナリーで働いた経験がある人や農業を知っている人が多く、受講生自体のレベルが高いと思います。

フランスと日本は風土など環境が異なるものの、栽培に使うブドウの品種は同じ。ですから、講義ではフランスでの栽培方法というよりも、ブドウ自体の特徴を学んでもらい、ブドウを理解し、日本の環境に合わせた栽培ができるようになってほしいと考えています。

第4期生の中には将来、自分の特色を出したワインを造りたい人もいるでしょう。無農薬栽培するとして、農薬の知識がなくて使えないからではなく、知識を学び特徴を知った上で栽培してほしいです。病気のないブドウ作りには、知識が必要なのです。

芽かき

必要な新しい芽に養分を集中させるために、不要な芽を取り除く「芽かき」。塩尻ワイン大学第4期では、5月に芽かきをしました。

学長から学ぶ

塩尻ワイン大学学長の遠藤利三郎さん(写真中央)から、ブドウの生育などを学びました。

塩尻ワイン大学学長の遠藤利三郎さん(写真中央)から、ブドウの生育などを学びました。

黒とう病

黒とう病に感染したブドウ。4・5月の降雨で病斑部に胞子が多数形成され、雨滴と共に伝染します。

黒とう病に感染したブドウ。4・5月の降雨で病斑部に胞子が多数形成され、雨滴と共に伝染します。