本文

マイナ保険証をぜひご利用ください

マイナ保険証に関する内容を記載しています。

がいこくじんのかたへ

がいこくごで「まいなほけんしょう」のことを せつめいしています。

このほかの くにのことばを みたいひとは

こちら(こうせいろうどうしょうの ほーむぺーじ<外部リンク>)を みてください。

- 英語(English)<外部リンク>

- 中国語(簡体字)(简体中文版)<外部リンク>

- ポルトガル語(Versão em português)<外部リンク>

- インドネシア語(Ver. Bahasa Indonesia)<外部リンク>

- ベトナム語(Phiên bản tiếng Việt)<外部リンク>

- タガログ語(Bersyon sa Tagalog)<外部リンク>

令和6年12月2日よりマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行しました。

令和6年12月2日よりこれまでの健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しました。

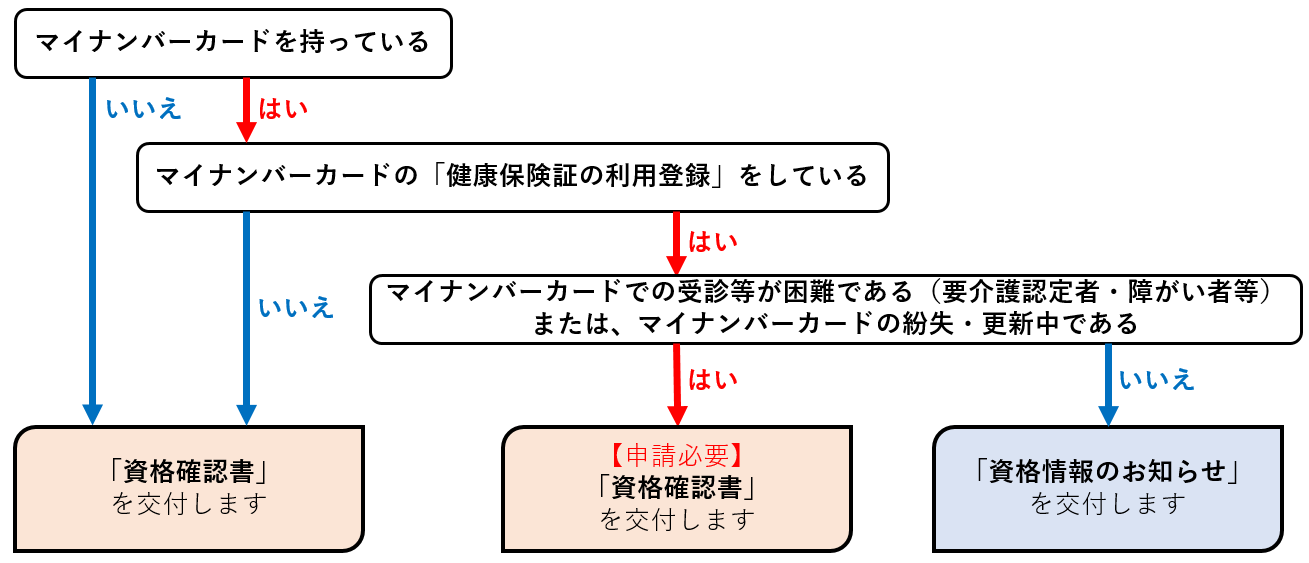

令和6年12月2日以降に、健康保険の変更等があった場合は、フローチャートに基づき、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が交付されます。

なお、後期高齢者医療加入者の方については、令和8年7月31日まで、全員に資格確認書を交付する暫定運用が行われていますが、マイナ保険証をお持ちの方は、ぜひ、マイナ保険証をご利用いただき、操作方法等の確認をお願いいたします。

フローチャート

<<申請方法はこちら>>

※後期高齢者医療加入者の方については、令和8年7月31日まで全員に資格確認書を交付します。

資格確認書(これまでの健康保険証に代わるもの)

- マイナンバーカードを保有していない方

- マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない方

- マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も、資格確認書により引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

資格情報のお知らせ

- マイナンバーカードを保有しており、健康保険証の利用登録をしている方

- 「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

マイナ保険証の利用登録状況の確認方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。マイナ保険証の利用登録状況については、マイナポータル<外部リンク>より確認することができます。

新たに利用登録をご希望される場合は、「マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法」をご覧ください。

マイナ保険証の利用方法

- 医療機関等に設置されたカードリーダーにマイナンバーカードをかざします。

- カードの顔写真を機器、または、医療機関等の職員が目視で確認し、本人確認を行います。

- 医療機関等の職員が、マイナンバーカードのICチップに格納された電子証明書を用いて専用回線に接続し、健康保険の資格を確認します。

マイナンバーカード利用による健康保険の資格確認にあたり、マイナンバー(12桁の数字)は使いません

健康保険の資格確認には、マイナンバーカードのICチップに格納された「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使用しません。また、ICチップの中に、受診歴や薬剤情報などが保存されることはありませんので、安心してご利用いただけます。

マイナ保険証の有効期限にご注意ください。

マイナ保険証の有効期限は、マイナンバーカードに格納されている「電子証明書」の有効期限と同日で、カードの発行日から5回目の誕生日までとなります。

有効期限の月の月末から3か月後の月末までは、マイナ保険証としてオンライン資格確認の機能を使用することができますが、診療情報等の提供はできませんので、お早めに更新手続きをお願いします。

また、さらに上記の期間を経過すると、健康保険証の利用登録が解除されるため、再度の利用登録手続きが必要となります。

マイナンバーカードを利用することのメリット

健康保険証としてずっと使えます

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても同じカードで医療機関等を受診できます。

- 保険者への加入脱退の届出は引き続き必要です。

- 新しい健康保険の情報に切り替わるまでに、保険者へ届け出てから3日程度の期間が必要です。その期間中に医療機関等を受診する場合は、健康保険を切り替えた旨をお伝えください。

- 医療機関等にてマイナンバーカードのICチップを読み取ることができない場合は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」等を併せて提示し、資格確認を行うことになりますので、「資格情報のお知らせ」を携行することをお勧めします。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請が不要になります

マイナ保険証を利用する場合、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要となり、窓口での支払いが限度額(食事代や保険がきかない差額ベッド代など除く)までとなります。また、必要に応じて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を行うことも可能です。

より良い医療を受けることができます

- マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できます。

- 患者の同意のもと、医師や歯科医師が専用回線で薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理ができます。

健康保険の資格確認が素早く行えます

カードリーダーにかざせばスムーズに健康保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

医療費控除もカードで便利になります

- マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できます。

- 確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する方法

マイナンバーカードをお持ちでない方

マイナンバーカードをお持ちでない方は、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」のページをご覧いただき、マイナンバーカードの申請をお願いします。

マイナンバーカードをお持ちの方

スマートフォン等のICチップ読み取り対応機器をお持ちの方

事前の利用申し込みは、「マイナポータル」で行います。

マイナンバーカードのICチップを読み取れるICリーダーを搭載したパソコン、または、スマートフォンから、「マイナポータル(健康保険証としての利用について)」<外部リンク>のページをご覧ください。

スマートフォン等のICチップ読み取り対応機器をお持ちでない方

スマートフォン等の対応機器をお持ちでない方は、次の方法でも利用登録ができます。

- 医療機関や薬局の受付に設置されているカードリーダからの利用登録

- セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗に設置されているセブン銀行ATMでの利用登録(セブン銀行ATM<外部リンク>)

- 市民課に備え付けの端末での利用登録

マイナンバーカードの健康保険証利用申し込みについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

受付時間(12月29日から1月3日を除く)

平日:9時30分から20時まで

土日祝:9時30分から17時30分まで

要配慮者への資格確認書の交付について

要介護高齢者や障がい者等の要配慮者の方で医療機関等でマイナ保険証での受診が難しい場合には、マイナ保険証を保有していても、申請により資格確認書を交付いたします。資格確認書の交付を希望される場合には、各健康保険者へ申請をお願いします。

マイナンバーカードを返納した方へ

マイナンバーカードを返納された方は、各健康保険者へ資格確認書の交付申請をお願いします。

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合

マイナ保険証の利用登録解除を希望される方は、加入中の各健康保険者へ利用登録の解除申請が必要となります。

注意事項

- 利用登録の解除を申請をした方には、資格確認書を交付します。

- マイナ保険証の利用登録が解除されるまで、1~2か月ほどかかります。

- 利用登録が解除されるまでの間に新しい健康保険に加入された場合は、改めて解除申請が必要になる場合がありますので、加入先の健康保険者にご相談ください。