本文

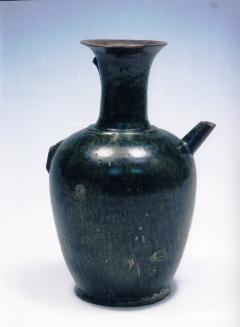

緑釉水瓶 Ryokuyuu suibyou <Green glaze bottle>

昭和22年の出来事でした。「裏のりんご畑を1メートルほど掘ったとき、でてきたものだが」と農家の主川上茂登さんが縁の下から緑色の陶器の水瓶を取り出しました。これを見た宗賀小学校の原嘉藤先生は、水瓶の深い緑色に包まれた張りのある優美な姿に魅せられ、言成地蔵(いいなりじぞう)堂の床の間に据え、時には野菊やリンドウなどの季節の花を生け、日々、とても大切にしていました。

その年の晩秋、原先生は、大場磐雄教授(考古学者)の指導もとで、平出遺跡の発掘調査を行いました。多量の土器や土師器(はじき)、須恵器(すえき)などが出土し、平出遺跡が縄文から平安時代にかけての複合遺跡であることが確認されました。

この時、この地域一帯では類を見ない逸品である「緑釉水瓶」(りょくゆうすいびょう)であることがわかったのです。「緑釉水瓶」と農家の主、原先生、大場教授との偶然の出会いが、遺跡発掘調査の大きな推進力を生み出しました。「緑釉水瓶」は、高さ23cm、平安時代の祭事に使われた道具といわれ、平出博物館に展示されています。

緑釉水瓶