本文

令和6年度博物館事業報告

自然観察会

塩嶺小鳥の森探鳥会

(令和6年4月27日)

新緑の岡谷市塩嶺小鳥の森で、サクラやスミレ、リンドウの花を愛でながら探鳥会を開催しました。コゲラ、アカゲラ、サンショウクイ、クロツグミ、エナガ、キビタキ、ジュウイチ、ホオジロ、モズなど10科16種の小鳥の姿や鳴き声を楽しむことができました。

林 正敏 氏(日本野鳥の会 諏訪名誉支部長)に解説して頂く。

高ボッチ自然観察会

(令和6年6月16日)

初夏の高原で植物や昆虫を観察しながら散策し、富士山を一望して豊かな自然環境を守ることの大切さを学びました。また、観光客が増加することで外来植物の生息数が多くなり、除去作業をすることの重要性を再認識しました。

野溝 美憲 氏(自然観察指導員)に解説して頂く。

霧ヶ峰高原自然観察会

(令和6年7月13日)

良い天気の中爽やかな空気を吸いながら、ニッコウキスゲやオオカサモチ、グンナイフウロウなどの植物、コヒョウモンモドキやゴイシシジミ、ニトベツノゼミなどの昆虫について説明を受けて近くで観察することができました。

自然写真家の青木由親氏に解説して頂く。

夜の親子昆虫観察会

(令和6年7月30日・8月1日)

ハロゲンライトに集まってきたカブトムシやコガネムシ、バッタ、ガなどの昆虫を観察して採集しました。終了時にはつがいのカブトムシのお土産を皆さんが受け取りました。

自然科学講座

第52回自然科学講座「ツキノワグマを知ろう」

(令和6年7月6日)

近年ニュースでも取り上げられて皆さんの関心が高いツキノワグマについて、その生態や出会わないための対策、出会った時の対策、被害の内容などについて具体的な事例を示して、骨格標本や実物を解説していただきました。

瀧井 暁子 氏(信州大学 助教)

第53回自然科学講座

「キノコの分類と生態について」

(令和6年9月15日)

信州の野山にも多く生育している野生きのこについて、その生態や分類、食用きのこ・毒きのこの判別法、過去の食中毒事例、一般的な迷信の数々、きのこの人工栽培方法、マツタケの生態、マツタケ山の管理方法などを学びました。

竹内 嘉江 氏(塩尻市立自然博物館 館長)

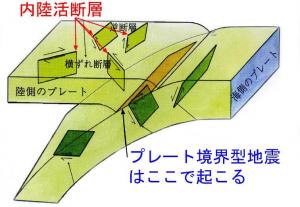

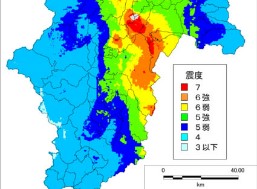

第54回自然科学講座「活断層大地震に備える」

(令和6年12月14日)

地震のメカニズム、能登半島地震・熊本地震の事例、南海トラフ地震の性質、長野県周辺の活断層の評価、糸魚川-静岡構造線活断層帯が活動した場合の被害想定、地震動予測地図の整備、活断層法、発災時の住民自治体の役割、避難所の実態、地震の予測・予防の重要性などについて解説を受け自分達の取組みが大切であることを認識しました。

廣内 大輔 氏(信州大学 教授)

特別企画展

おもちゃ工房のおもしろ科学実験

(令和6年5月18日・6月25日)

矢野憲司さんによる子供向けの科学実験講座を開催しました。生卵が割れない落下方法、空気砲、不思議な箱の組合せ、慣性の法則などを実際に皆で体験しました。

夏休み昆虫展・昆虫の写真展

(令和6年7月20日~8月25日)

夏休み恒例の企画展として、各務寿さん青木由親さんに収集していただいたカブトムシやミヤマクワガタ、アカアシクワガタ、オオキノコムシ、オオゴキブリ、ゲンゴロウなどの昆虫約30種200匹余を展示しました。また同時に、柴田直明さんによる昆虫の写真展も開催しました。

木のおもちゃ展

(令和6年11月9日~12月22日)

藤森和義さん西牧伸悟さん矢野憲司さんによる「子供たちがさわって遊べる木のおもちゃ展」を開催して、木の優しさやぬくもりを感じてもらいました。車の玩具、時計、歯車を回して動く物語など珍しい作品がたくさん展示されました。

自然の写真展

(令和7年2月15日~3月23日)

塩尻写友会の皆さんの作品を展示しました。樹木・野草などの写真や豊かな自然風景、そこに生きる昆虫・動物などの美しい景色の瞬間を撮った作品が並びました。

自然博物館協力会員研修会

青木ヶ原樹海の変遷と利用の歴史

(令和6年11月30日)

精進湖の湖底堆積物花粉分析により周辺地域の植生変化を読み取り、戦国時代を経てヒノキ林が減少し畑地植物が増加したことなどについて解説を受けました。「青木ヶ原は原生林である」との世間の常識が間違っていることを学習しました。

中堀 謙二 氏 (元信州大学 講師)