本文

人工栽培できるきのこ(No.2)

人工栽培できるきのこ(No.2)

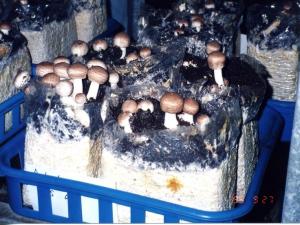

7. マッシュルーム(ハラタケ科ハラタケ属)

本名(標準和名)はツクリタケで、どんな洋風料理にも合う美味しいきのこです。古くは馬厩肥に自然発生していたものを利用していたようですが、17世紀にパリ郊外の鍾乳洞内で人工栽培が始まったとされています。世界で栽培される約7割がこのきのこですが、最近は日本でも白色と茶色のものが市販されるようになりました。写真のハラタケ科のきのこは、ブラジル原産のアガリクスタケでガンに効果があるとして一時市販されていましたが、最近ではあまり見かけなくなりました。

8. ヒラタケ(ヒラタケ科ヒラタケ属)

世界的にはツクリタケの次に生産量の多いきのこで、西欧ではオイスターマッシュルームと呼ばれています。日本でも「〇〇しめじ」の名で各地で売られていますが、野山の枯木などに晩秋~冬に発生する美味しいきのこです。暖かい時期に出るウスヒラタケは別種のきのこで、小型で薄く白っぽい色をしています。

9. クリタケ(モエギタケ科ニガクリタケ属)

秋の後半に森の中の枯木等に多数束生し、たくさん採れることがありますが、レモン~硫黄色をしたニガクリタケは猛毒きのこなので、収穫する時に注意する必要があります。シイタケと同様に駒菌をナラの原木に植菌して栽培することができるので、田舎の道の駅ではクリタケが売られていることがあります。ちなみに、ヨーロッパの図鑑ではクリタケやスギタケの仲間の多くは毒きのことされているので不思議です。

クリタケ(食用) ニガグリダケ(猛毒)

10. アラゲキクラゲ(キクラゲ科キクラゲ属)

欧米で「ユダの耳」と呼ばれ中華料理等によく用いられますが、森の中まで行かなくても、庭の枯木などでもしばしば見ることができるきのこです。発生温度帯の高いきのこなので、梅雨時から見かけることができます。

11. ハタケシメジ(シメジ科シメジ属)

森の中ではなく畑の脇や道端に出るきのこで、根元は土中の木材などにつながっています。庭先などにも発生するため「庭しめじ」とも呼ばれますが、ホンシメジと同様に美味しいきのことされています。

12. ホンシメジ(シメジ科シメジ属)

基本的には菌根菌なので人工栽培が難しいきのこですが、工夫して栽培に成功した研究者によれば、森の中で収穫した50株に1株位の割合でおが粉培地から発生する能力のある系統があり、それらを育種して大量生産に結びつけたということでした。菌根菌と言われているきのこの中には、腐生的な能力を持ったものもあるという事例の一つです。

13. その他

これまでに農家などで人工栽培されたことのあるきのことしては、ヤナギマツタケ、ウスヒラタケ、クロアワビタケ、ヌメリスギタケ、ハナビラタケ、ヤマブシタケ、サンゴハリタケ、ブナハリタケ、ムキタケ、アミガサタケ、タモギタケ、ヒトヨタケ、オオイチョウタケ、アガリクスタケ、マンネンタケ、カワラタケ等がありますが、生産量が少なく年間を通してスーパーなどに並ぶものはないようです。今後も新しいきのこが人工栽培されて市販されることがあると思われますが、きのこ研究者の最終目標は”マツタケの人工栽培”のようです。