本文

【令和7年4月1日施行】改正建築基準法・改正建築物省エネ法のお知らせ

現行基準での確認申請の受付は令和7年3月14日(金曜日)までにお願いします

令和7年4月1日以後に工事に着手する建築物については、審査省略制度の対象範囲の見直しや省エネ基準の適合義務化などの改正建築基準法が適用されます。(詳細は以下の内容を参照)

4号建築物について、令和7年3月31日までに工事着手を予定されている場合、申請受付から確認済証交付まで一定の期間が必要になるため、令和7年3月19日(水曜日)までに申請してください。

ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

注意

- 令和7年3月31日までに確認済証を交付することを保証するものではありません。申請書の補正状況によっては、3月31日までに確認済証を交付できない場合があります。

- 3月は確認申請が混み合うことが想定されますので、早めの申請をお願いします。

令和7年度から建築物に関する手続きなどが大きく変わります

住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため、令和4年6月17日に「脱炭素社会の実現に役立てるための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

※詳細は、国土交通省ホームページに改正法説明動画、解説資料、Q&A等がありますのでご参照ください。

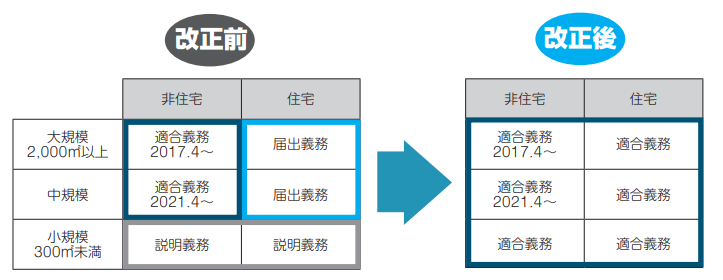

1 省エネ基準の適合が義務化されます

(1)すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務づけ

原則(※)として、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務づけされます。義務付けられる省エネ基準の内容は、断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当する基準となります。

※エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ない規模として政令で定める規模(10平方メートル)以下のもの及び、現行制度で適用除外とされている建築物(居室を有しないことまたは高い開放性を有する等)は適合義務の対象から除かれます。

※既存建築物を増改築する場合には、この増改築部分についてのみ省エネ基準への適合が求められます。

※修繕・模様替を行う場合は省エネ基準への適合は不要です。

(2)建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性を審査

(3)仕様基準により省エネ適合性判定が不要

<仕様基準の特徴>

・外皮基準について外皮面積の計算は不要で、断熱材及び開口部の性能値のみで判断が可能です。

・一次エネルギー性能基準について、設備毎の効率値等の基準を満たすものを選択すれば良く、計算は不要です。

※仕様基準について、詳しくは国土交通省の仕様基準ガイドブック等をご参照ください

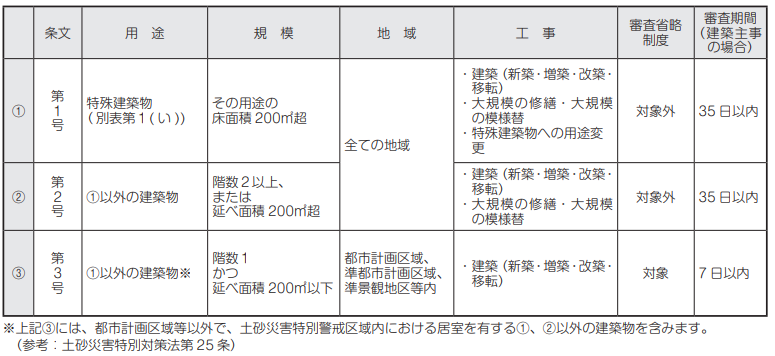

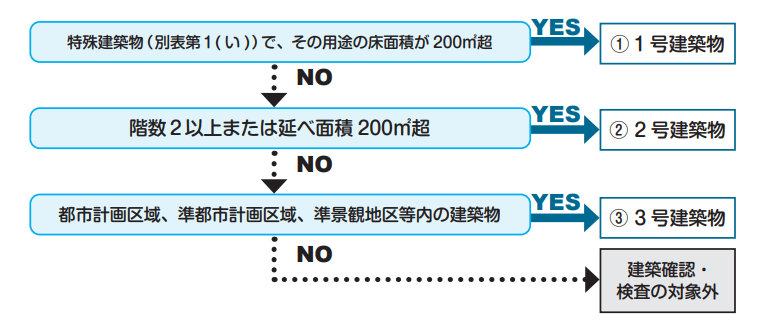

2 建築確認・検査対象となる建築物の規模等の見直し

この改正により、これまで4号建築物として扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合は・・・

(1)都市計画区域外であっても建築確認申請が必要です

(2)完了検査に合格しなければ建物使用ができません

建築基準法第7条の6の規定により、新2号建築物に該当するものは、検査に合格しない場合、使用ができません。(仮使用の手続きを行った場合を除く)

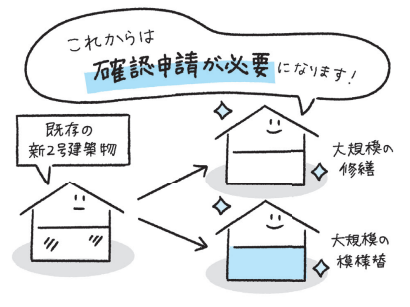

(3)大規模な修繕・模様替を行う場合は建築確認が必要です

新2号建築物として扱わられるようになった既存建築物を、大規模な修繕・模様替を行う場合は、建築確認申請が必要になります。(ただし、省エネ基準への適合義務はありません)

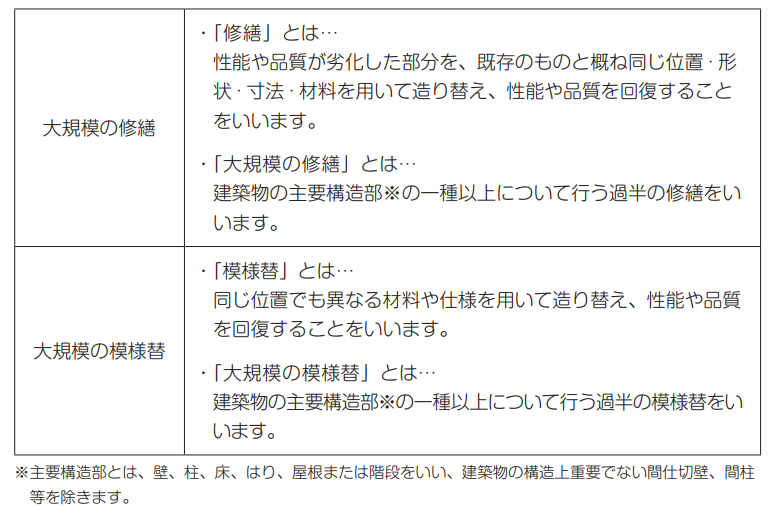

大規模な修繕・模様替とは?

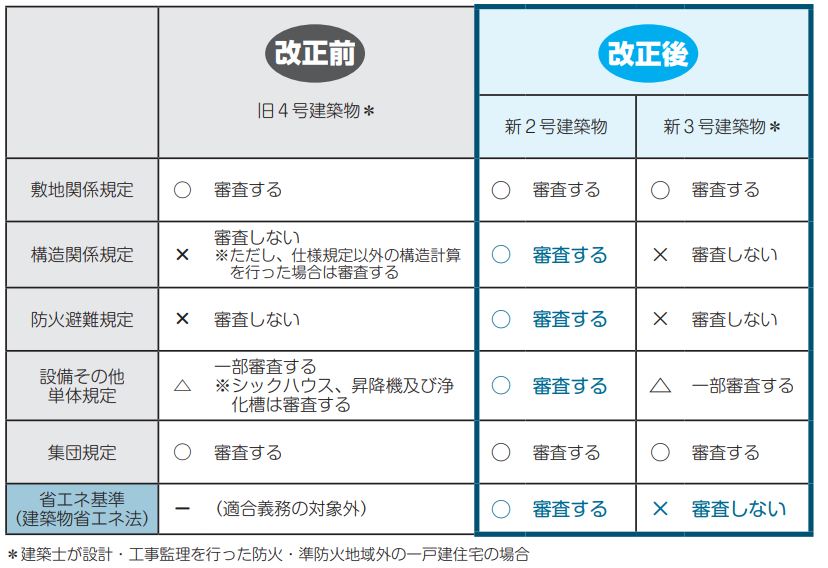

(4)審査特例が適用されません

建築士の設計である建築物は、構造審査などが省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、すべての項目の審査が行われることになります。(同時に、省エネ性能の審査も加わります。)

また、完了検査においても同様に、構造等の検査は省略されていましたが、新2号建築物に該当するものはそれが廃止され、構造関係や省エネ関係の現地確認、写真や書類(証明書等)の審査が必要となります。

※なお、新3号建築物(平家かつ延べ面積200平方メートル以下)は、従来の旧4号建築物と同様の取扱いとなるため、建築確認や構造関係規定・省エネ基準の審査が省略されます

(5)確認申請の法定審査期間が変更になります

これまで7日以内であった法定審査期間が、新2号建築物になるものは35日以内に変わります。(補正期間除く)

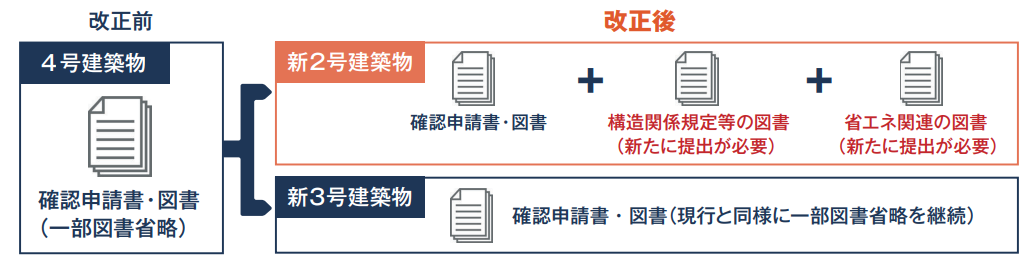

3 確認申請時に構造・省エネ関連の図書の提出が必要

2階建て住宅等の旧4号建築物は、審査特例により構造関係規定等に関する図書の添付が不要となっていましたが、新2号建築物については、確認申請の際、構造・省エネ関連の図書の提出が必要になります。

この改正により、これまで4号建築物として扱われていた規模の建築物でも、新2号建築物に該当する場合は・・・

(1)構造関係の図書などの添付が必要です

新2号建築物になるものは、構造等の審査を行う必要があるため、構造関係の図面および計算書が必要となります。

(2)省エネ性能を示す図面または判定通知書が必要です

法改正により新たに省エネ性能の審査を行う必要があるため、新2号建築物に該当するものは仕様を示す図面や、省エネ適合性判定を行ったもの等の判定済通知書等を添付する必要があります。

(3)図書の省略ができません

上記を含め、これまで添付不要とされていた図面や計算書が、新2号建築物に該当するものは省略されず、新たに添付や書き込みが必要となりますが、仕様規定のみで構造安全性を確認するもの(構造計算をしないもの)については、仕様表等で対応が可能です。

4 木造建築物の構造関係き規定等の変更

木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化等に対応するため、必要な壁量や柱の小径等の基準、構造計算対象規模が改正されます。

なお、令和7年4月1日から1年間は現行の壁量基準等を適用可能とする経過措置が設けられています。

(1)壁量基準等の改正

建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、地震力に対応する必要壁量を算定します。また。太陽光発電設備を設置する場合は、その荷重を考慮します。

※簡易に必要壁量を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページをご参照ください。

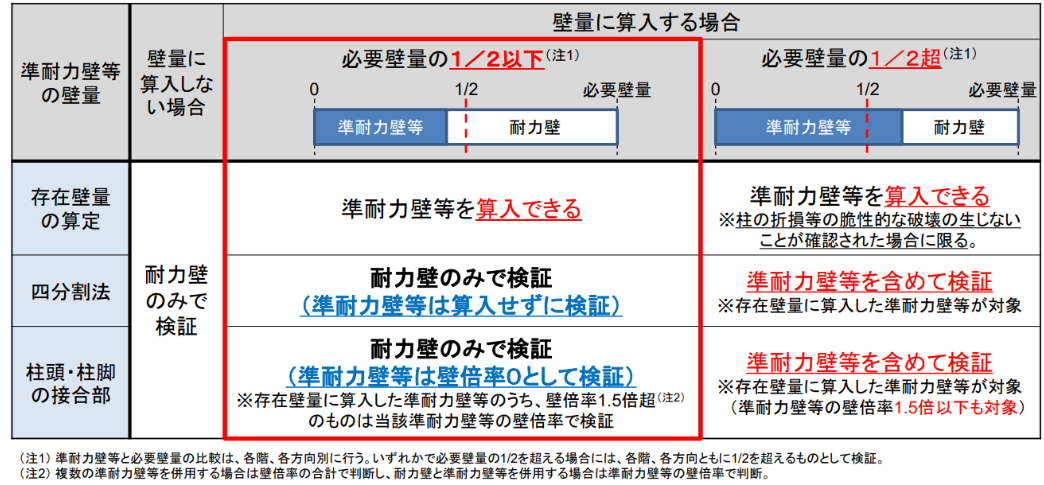

(2)存在壁量の基準の改正

存在壁量として、耐力壁に加え、腰壁、垂れ壁等の準耐力壁を考慮可能となります。

準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、壁配置のバランスの確認(四分割法)、柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)において準耐力壁等の影響は考慮しません。

(3)柱の小径の基準の改正

建築物の荷重の実態に応じて、算定式により、柱の小径や小径別の柱が負担可能な床面積を算定します

簡易に柱の小径を算定する方法として「表計算ツール」及び「早見表」がありますので、次の公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページを参照ください。

(4)構造計算対象の見直し

木造建築物について、仕様規定や簡易な構造計算で建築できる範囲は、従来は高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下の建築物でしたが、軒高に関わらず高さ16m以下に改正されました。

なお、延べ面積300平方メートルを超える場合は、少なくとも簡易な構造計算(許容応力度計算(ルート1))をすることが必要になりました。

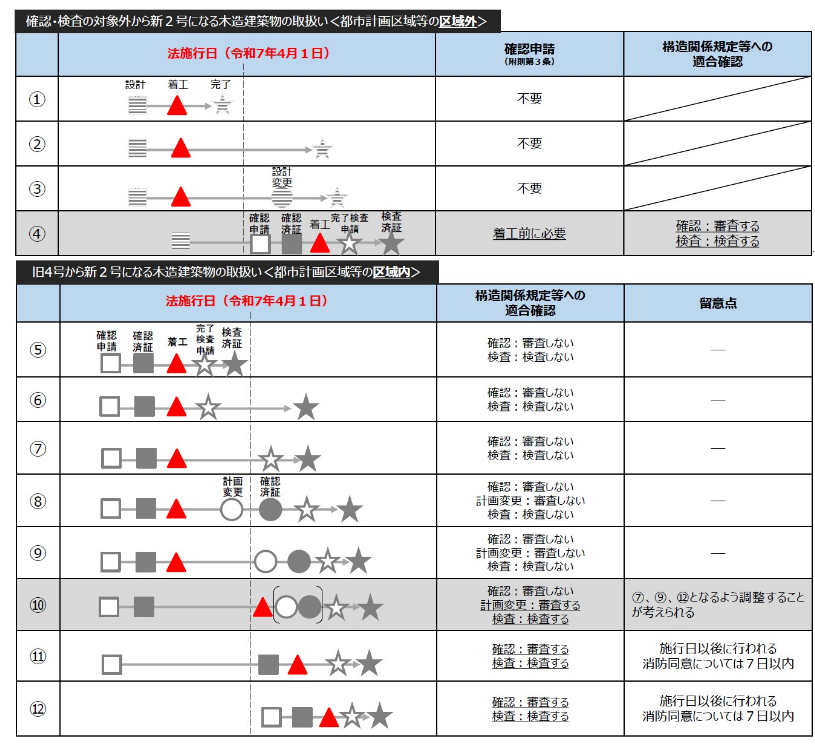

施工日前後における規定の適用の取扱い

「省エネ基準の適合義務」及び「建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し」については令和7年4月1日に施行されます。

着工日が令和7年4月1日以降になった場合は改正後の規定が適用されます

取り扱いの変更は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事に着手するものについて適用されます。

なお、確認が必要な建築工事は、建築確認の確認済証が交付された後でしか着手できません。

着工日が遅れれば、追加で省エネ適判等の審査が必要となります

施行日前に着工していなかった新2号建築物は、施行日後に着工した場合、検査や計画変更前に構造審査や省エネ審査等の追加審査を必要とし、審査の状況によっては、当初の(省略された)申請書通りに完成しているにもかかわらず、検査に合格せず、結果的に使用禁止となる恐れがあります。

そのような状況を未然に防ぐため、法施行日前に確認済証を取得していて、法施行日に未着工となる可能性がある建築物に対しては、一旦、工事取止めの手続きを取り、再度、申請していただくように呼びかけをしていますので、ご協力をお願いいたします。

施行日付近は申請が混み合いますのでご注意ください

施行日前には申請が多くなることが想定され、審査が年度内に終了せず、年度内に着工できないケースが発生する恐れがありますので、時間に余裕を持った申請をお願いいたします。(法定審査期間は7日以内ですが、図書の補正等にかかる期間は法定審査期間に算入されません。)

令和6年度内に新2号に該当する規模の建築物の申請を予定している場合は、審査期間の目途について、事前に審査機関へご相談ください。

旧4号建築物から新2号建築物へ取り扱いが変わる建築物は、なるべく施行日「以降」に申請されることをご検討ください。

改正法の円滑施行にむけた取組

説明動画の配信

国土交通省では、改正法の概要や省エネ計算方法等について解説する動画を配信しています。(随時、無料で視聴可)

長野県による説明会

長野県では令和7年4月の改正法に向けた事業者向け講習会を開催しています。

サポート体制窓口の開設

法改正の円滑な施行に向けて、省エネ計算に不慣れな建築士や4号特例の縮小に伴う構造関係資料等の作成に不安を抱える建築士のためのサポート窓口を開設しています。

(準備中)