本文

高血圧ってなぜいけない?~おいしく塩を減らすコツ~

塩尻市の現状からみる生活習慣病

塩尻市における生活習慣病の治療者数トップ3は以下の通りです。

| 1位 | 高血圧症 |

|---|---|

| 2位 | 脂質異常症 |

| 3位 | 糖尿病 |

収縮期血圧が140mmHg以上 かつ/または 拡張期血圧が90mmHg以上であれば、

高血圧症と診断されます。

★高血圧の治療は、脳や心臓など疾患の重症化予防に繋がります。

血圧ってどんなもの?

血圧とは、血液が全身の細胞に酸素と栄養を供給するときにかかる血管壁の圧力をいう。

| 収縮期血圧 | 心臓が収縮し、血液を全身に押し出す時にかかる圧力。 |

|---|---|

| 拡張期血圧 | 心臓が拡張し、血液を送り出す準備をしている時の圧力。 |

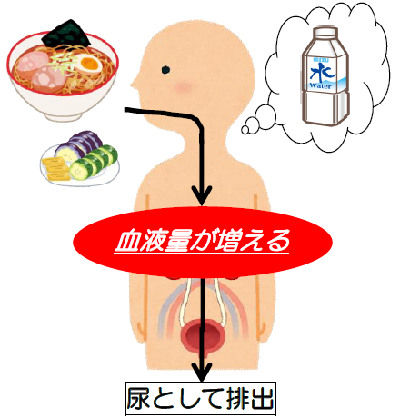

塩と体のメカニズム

塩を余分に摂る

↓

身体は血液の塩分濃度を0.8~0.9%に保つ為に水を要求する。

(のどが渇く)

↓

血液量が増え、心臓はたくさんの血液を身体に循環させるために強く拍動し、血圧が高くなる。

↓

身体は水ぶくれしないように、尿として排出する。

↓

これらが繰り返されると、高血圧に…

※体内の塩分濃度は一定に保たれているようになっていますが、塩分摂取量が過剰である限り高血圧が持続します。

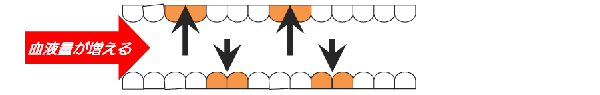

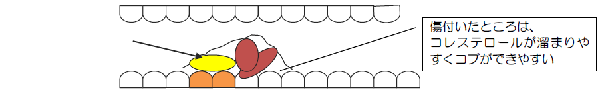

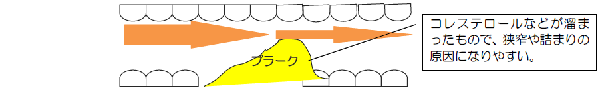

高血圧と動脈硬化

(1)摂り過ぎた塩や肥満などにより、血液量が増えて血管に高い圧力がかかる。(高血圧)

(2)高血圧状態が続くと血管が傷付き、その部分の修復を繰り返すと血管壁が厚く硬くなっていく。(動脈硬化)

(3)狭く硬くなった血管へ血液を流す為に、心臓は更に強く拍動して、より血圧が高くなる。

(心臓の仕事量が増え、負担がかかる。)

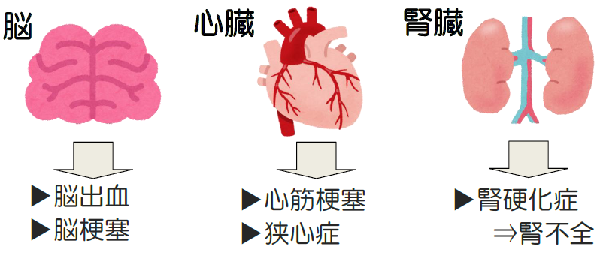

高血圧の影響を受けやすい臓器

これらの共通点

この3つの臓器は生命維持のための重要な役割りを持つ臓器です。塩が手に入りづらかった大昔は低血圧への対応が必要でした。そのため、太い血管と細い血管が直接繋がった構造をしており、血流量が少なくても優先的に血液が運ばれるようになっています。しかし、塩分の摂りすぎなどにより高血圧状態になると、細い血管が傷付きやすく、各臓器へ様々な影響を及ぼしてしまいます。

→高血圧は大切な臓器に悪影響を及ぼします!

塩分摂取目標量と長野県民の平均摂取量を比較

| 男性 | 女性 | ||

|---|---|---|---|

|

摂取目標量 |

7.5グラム未満/日 |

摂取目標量 |

6.5グラム未満/日 |

| 平均摂取量 | 11.2グラム/日 |

平均摂取量 |

9.5グラム/日 |

| →目標量に比べて3.7グラム多い | →目標量に比べて3グラム多い | ||

↓

高血圧の方の食塩摂取目標量は、男女とも6グラム未満/日です。

※上記の摂取目標量は日本人の食事摂取基準(2020年版)より参照

※平均摂取量の数値は平成28年度長野県県民健康・栄養調査の結果

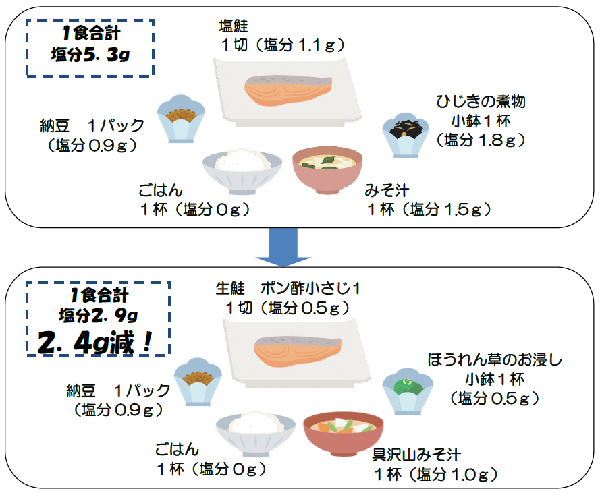

具体的な減塩方法と効果

食べ方や味付けの工夫で、減塩効果があります。

上の図が減塩を意識していない普通の食事、下の図が減塩を意識した食事の例になります。

簡単に実践できる減塩法

☆日々の食事の味付けや食べ方を工夫して、簡単においしく減塩しましょう!

減塩だけじゃない!生活習慣の改善で血圧低下が期待できます!

(1)肥満の解消

- 肥満細胞からは、血圧を上昇させるホルモンが分泌されており、脂肪が多いと分泌されるホルモンも多くなります。

- BMI(肥満度)25以下を目指しましょう。(理想はBMI22)

※高血圧を持つ肥満者が4~5キロ減量すると、収縮期血圧が20~30mmHg程低下したという報告もあります。

(2)運動習慣をつける

- 習慣的に継続している運動は、高血圧予防に効果的だと言われています。

- 無理な運動はケガの原因になるので、無理のない範囲で行いましょう。

例:歩数を1日1000歩増やす、立つ時間を増やすなど…

(3)節酒

- アルコールは血管拡張作用があるので、飲酒直後は血圧が下がる事が多いですが、習慣的な飲酒は高血圧の原因になります。

- 飲酒時に塩分の多いつまみを食べると、その影響が上乗せされるので注意しましょう。

1日の適量はアルコール換算で以下のように設定されます

| 男性 | 20~30グラム |

|---|---|

| 女性 | 10~20グラム |

純アルコール量60グラムを超えると、肝臓にも負担がかかります。

純アルコール20グラムの目安量

(4)禁煙

- たばこを吸うとニコチンが交感神経を刺激して血管を収縮させ、一時的に血圧上昇と拍動増加を起こし、心臓に負担がかかります。また、たばこに含まれている物質は内皮細胞にダメージを与えて動脈硬化を促進させるので、各臓器障害の原因になる事がわかっています。

- 喫煙は血圧降下薬の薬剤効果を弱めるので、服薬している方は特に禁煙を。

(5)野菜や果物を摂る

- 食塩(塩化ナトリウム)の過剰摂取は血圧上昇の原因ですが、カリウムは腎臓でのナトリウムの再吸収を抑制し、尿中への排泄を促す為、血圧を下げる効果があります。

カリウムを豊富に含んでいる野菜や果物を積極的に摂りましょう。

※果物の過剰摂取に注意。

※腎機能が低下している方は医師に相談を。